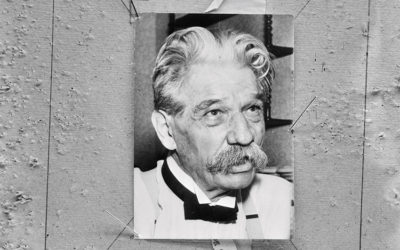

Cet article fait suite à l‘article N°2 sur le Dr Albert Schweitzer.

Le « Village de Lumière »

Le lendemain est un jour nouveau, que vais-je découvrir ? A Lambaréné les cinq sens sont mis en éveil.

Après une matinée consacrée à la chirurgie, le « grand docteur » me conduit au « Village de Lumière », la léproserie qu’il a fait construire en 1954 avec l’argent de son prix Nobel de la paix. Confronté au fléau de cette maladie sans visage, il a décidé de transformer ce « cœur des ténèbres » en « cœur de lumière ». C’est pourquoi il a sublimé ainsi ce lieu de vie si particulier.

Si deux cents lépreux de tous âges vivent à l’ombre de grands arbres, c’est sans volonté de ségrégation. Le terme de « village » est un peu prétentieux, c’est plutôt un agglomérat de cabanons recouverts de tôles, sommairement campés sur la terre battue. L’opposition entre l’Eden qu’il m’a fait visiter et cet endroit bien particulier reste néanmoins pathétique. Ni le chant des oiseaux ni la beauté du cadre ne peuvent atténuer la répulsion viscérale que suscite chez le visiteur la vision de ce mal si singulier.

Quand on pénètre dans une léproserie, on entre dans la lèpre elle-même. Les mots pour la décrire sont vains si l’on ne connaît pas le sentiment de compassion. Si au contraire on se donne le temps d’approcher ces « maudits », si on s’occupe d’eux avec abnégation comme est capable de le faire l’équipe médicale de Schweitzer, on insuffle à ces gens la force de ne pas succomber. En compagnie de mon hôte, je côtoie ces lépreux bancals au visage boursouflé, tous affublés du même masque que cette maladie impitoyable a détérioré leurs traits d’antan. Au seuil des pavillons, des vieillards condamnés à l’immobilité, exhibent des pilons rognés par le mal. Des enfants, des bébés, conçus dans ce cadre morbide, sont condamnés à moisir ici le reste de leurs jours.

Devant l’infirmerie, une table est jonchée de cahiers où est consigné le suivi des soins aux malades. Des tubes à prélèvements nasaux ou à biopsie, des flacons de solutions colorées, sont posés pêle-mêle près des registres. Le seul médicament à disposition est l’huile de chaulmoogra, extraite des semences de l’arbre des Indes du même nom. Mélangé avec de l’huile de sésame elle est administrée en injection intramusculaire.

Les dos de lépreux, les membres, le visage sont creusés par des ulcérations causées par cette potion épouvantable. Avec une épingle, le docteur japonais Isao Takahashi délimite les zones d’anesthésie cutanée que provoque la maladie. La lèpre est une maladie infectieuse causée par le bacille de Hansen qui attaque en priorité les deux tissus de la même origine embryonnaire : la peau et le système nerveux.

Alors que nous nous apprêtons à quitter les lieux, un homme s’approche, Schweitzer semble bien le connaître. Les étreintes entre les deux hommes se prolongent. C’est Raoul Follereau, l’apôtre des lépreux et leur porte-parole à travers les continents. Il débarque à Lambaréné deux fois par an muni d’un chèque provenant de la générosité humaine.

Non loin de là, deux lépreux aux pieds mutilés sont assis près de deux énormes marmites ; ils sont chargés de l’entretien du feu. Les marmites sont remplies d’eau du fleuve qu’on doit bouillir pour devenir potable. En général, les récipients chauffent toute la journée. Et quid quand l’un des lépreux crie : « Mademoiselle ! Ça bout ! » Margrit laisse encore bouillir quelques minutes pour être sûre d’avoir un liquide stérilisé. On procède ensuite au filtrage et on stocke l’eau potable dans des récipients propres. La moindre goutte est précieuse. C’est ici que l’on mesure l’importance d’un tel trésor : l’eau.

Au détour d’un chemin, à cinquante coudées du village, nous traversons une clairière où s’alignent en deux rangs une dizaine de trous profonds. Le sort de ces fosses est évidente, le docteur tient à rappeler leur destinataire : « Nous creusons les fosses à l’avance. Ici, il faut enterrer les cadavres très vite. »

Je dois avouer que sur l’instant ce pragmatisme radical lié à l’inhumation des corps me surprend, mais je réalise vite que la priorité est d’endiguer l’épidémie autant qu’il est possible. Sous ces latitudes, il vaut mieux privilégier les vivants par rapport aux morts.

Deux journalistes américaines apparaissent dans ce lieu inattendu. Elles s’approchent pour photographier mon guide. Un brin cabotin, il arrange son nœud papillon, ôte son casque, relève une mèche rebelle et se prête, amusé, à l’indiscrétion de l’objectif qui le traque. Il se tourne enfin vers moi, l’air complice, et passe aux aveux :

« Un rituel auquel il faut se soumettre ! je fais tourner la boutique grâce aux bonnes œuvres ! La balade est terminée, rentrons ! »

Enfin, la détente…

19 heures : coup de gong. Repas du soir. Après le repas, culte du soir. Le personnel européen passe ensuite une demi-heure ensemble pour faire le point.

19 h 30 : la cloche retentit. Dès ce moment, tout bruit doit cesser dans l’hôpital ; doivent aussi se taire les gramophones des malades européens. Les infirmières se rendent visite dans leurs chambres avec des travaux d’aiguille. Les médecins se plongent dans les revues médicales, tout en tendant l’oreille vers le fleuve pour y percevoir le bruit d’un canot à moteur amenant peut-être un malade.

22 heures : toutes les lumières sont éteintes dans les chambres. On n’entend plus que les grillons et les crapauds qui s’en donnent à cœur joie ; parfois aussi, un tam-tam lointain, sur l’autre rive. Tandis que tout s’endort à l’hôpital, se prépare, au cœur de la forêt, quelque part dans un mbandja (chaque village possède une grande case faite de bois, d’écorce et de feuilles de raphia, où se déroulent toutes les cérémonies initiatiques), le passage dans un autre monde pour les initiés du Bwiti (cérémonie d’initiation réservée aux hommes). Cornes d’appel et tambours frénétiques se déchainent. Les bûcherons, les piroguiers, les chasseurs, les factories, méconnaissables dans leur costume rituel, la tête ornée de plumes de touraco bleu ou de poule sultane en proie à des visions hallucinantes provoquées par l’absorption de l’iboga s’élancent dans des danses entrecoupées de bonds, de pirouettes, de gestes désordonnés qui les laissent, à l’aube, anéantis et absents sur les chantiers pendant quatre ou cinq jours.

Que faire de nos fous ?

Le lendemain matin, un malade mental arrive en pirogue. Il est assis au milieu de l’embarcation, les poignets enfilés dans deux trous creusés dans un gros morceau de tronc d’arbre, pour l’empêcher de se servir de ses bras, et les pieds enchaînés. Deux hommes l’encadrent et le surveillent. Il est pris en charge par des infirmiers à l’embarcadère. Pas un mot, pas un cri. Le fou fait glisser sa chaîne et porte son billot à bout de bras, tels les condamnés du Moyen Âge. Un peu de bave sort de sa bouche et son air hébété traduit la souffrance d’un homme qui, avant d’être livré à l’hôpital, a dû subir le traitement traditionnel infligé aux malades mentaux dans les villages. Pour exorciser les mauvais esprits, on fait souvent danser le malade jusqu’à épuisement. On peut aussi le laisser ligoté au fond d’une fosse recouverte d’une trappe à travers laquelle on passe la nourriture. Les médicaments de la forêt (Lippia multiflora, Pausinystalia yohimbe, Rauvolfia) que l’on administre plongent en général le malade dans des périodes de flottement mental ou d’excitations inattendues.

Enfin ! avec le « Grand docteur » !

Dès la prise en charge par l’hôpital de Lambaréné, la violence du forcené n’est plus opposée à la violence de son entourage, mais à une aide médicale et morale. On l’apaise, parfois il est vrai à l’aide de médicaments, mais tant qu’il n’y a pas danger pour la communauté, le malade jouit de son entière liberté. Pendant les périodes de calme, il rejoint l’équipe de jardinage. À moins de se trouver en pleine bouffée délirante, aucun malade ne reste inactif, face à sa morbidité. La communauté bine, bêche, plante, récolte, arrose ; les malades les plus fatigués sont assis à l’ombre et confectionnent des nattes qui protègent les jeunes pousses de la plantation. Le malade est intégré à un groupe d’amis. Contre toute une communauté, les mauvais esprits ont moins de prise. Le malade se sent protégé, si bien que souvent un malade guéri ne veut pas repartir. L’un d’eux implore encore une fois le Grand Docteur :

« Tu me gardes, hé ? Tu me gardes, docteur ! Ici, il ne peut rien m’arriver. Personne ne peut me faire du mal. Je suis tranquille. Les esprits ne viennent pas ici. Ils ont peur de toi ! Tu nous défends, hé ? Tu es notre père, tu nous défends !

– Bien sûr, bien sûr, Emmanuel ! Comment vont nos tomates ?

– Très bien. Mais tu me gardes prés de toi, hé ? Même si les autres du village viennent me chercher, tu me retiens ! Tu dis que je ne suis pas guéri ! Je veux rester.

– Je te garde encore quelque temps, Emmanuel !

– Merci papa ! merci. »

Dans le défilé des malades qui affluent à Lambaréné, les pathologies psychiatriques désarment tout médecin. L’échec de nos thérapies occidentales – Valium et autres neuroleptiques – est récurrent. Comment apaiser les troubles psychiques les plus manifestes de ces malades, sinon en restant cohérent avec la culture et les ressources du pays ? D’un point de vue éthique, il paraît absurde et anachronique de traiter ces psychotiques en opposant leur comportement à ceux des gens reconnus « normaux ». Certes, leur présence bouleverse les codes sociétaux, mais la solution qui convient à leur mal n’est-elle pas de leur permettre de mener une existence acceptable à leurs yeux ! Si l’intervention doit se limiter à l’artillerie neuroleptique, la conséquence est pour eux l’absence de vie intérieure. Comment oser parler d’amélioration ? Il est évident qu’un psychotique est plus heureux lorsqu’il peut rire ou se mettre en colère, même s’il continue à entendre des voix ou à développer des idées délirantes. L’objectif ici est de renoncer à traiter chimiquement le malade dans l’espoir de le guérir, et de chercher à lui offrir un cadre de vie acceptable au sein de sa communauté afin de le réconcilier avec ses proches. Cette manière d’envisager les choses correspond mieux à l’approche africaine. Les « sorciers » des villages ont toujours préféré le recours à une approche différente plutôt que le ralliement de ces « aliénés » à un consensus standardisé.

Les causes les plus courantes de leurs maux sont la violation d’un interdit moral qui a entrainé un comportement autopunitif (il a couché avec la femme de son frère !) ou les croyances en un sortilège maléfique ou l’errance de l’esprit, une sorte de double de soi qui, dans les rêves ou la transe, peut abandonner le corps pour en pénétrer un autre afin de le persécuter et le « manger ». Cet esprit possesseur peut être identifié par le n’ganga, lequel devient alors « devin-guérisseur » : son rôle est d’entrer en communication avec l’esprit. Au cours d’une cérémonie qui peut durer plusieurs jours, le possédé, maquillé d’argile blanche, se bat contre son « occupant » à coups de médications de la forêt, de danses, de chants, d’incantations du n’ganga jusqu’à ce que l’ombwiri, vaincu, quitte le corps du possédé.

Ces thérapies traditionnelles apportent des solutions à ces troubles par leur aspect magico-religieux et grâce à la participation de la communauté. Toutefois, les psychoses sont incurables par ces méthodes dès lors que le malade fait l’objet d’un rejet de la part de son entourage. Il est isolé du groupe, considéré comme inguérissable. Seul l’hôpital peut le prendre en charge.

Je confie mes réflexions au docteur Schweitzer, qui les trouve originales. Il me propose de prendre en charge, à la mode africaine, les cas psychiatriques qui arrivent de toute la région. C’est ainsi que, chaque vendredi, j’envoie par camionnette au village voisin, la poignée d’aliénés reçus à l’hôpital pour être pris en charge par un tradipraticien. Chaque aliéné confie au tradipraticien son dossier que j’ai rédigé et qui évoque l’origine probable de son mal et de ses troubles comportementaux.

A toi de jouer !…

Dès lors que le « grand médecin » m’a confié cette lourde mission, je me dois d’être performant. A mon tour de solliciter mes neurones et mes synapses pour mettre en place une stratégie inhabituelle qui doit apporter un mieux-être chez de tels patients. Après moult élucubrations la stratégie se précise. Evidement je reste dans l’improvisation. Durant trois vendredis de suite je vais rejoindre mes patients chez celui qu’on appelle le n’ganga le tradipraticien, pour mettre en place le scénario définitif.

Une sortie inédite pour les touristes

Les visiteurs et les touristes ayant entendu parler de mes initiatives insistent pour m’accompagner. Et pourquoi pas ! j’en accepte une dizaine. Nous partons avant le tombée de la nuit, entre « bique et bouc » comme on dit dans les Ardennes. Je dispose d’une lampe tempête pour le retour. Nous allons parcourir cinq kilomètres de piste. Subitement me vient une idée plutôt saugrenue, je m’approche de la plus belle du groupe tout en prévenant la colonne de touristes «Beware, there are snakes crossing the track !». Attention ! il y a des serpents qui traversent la piste ! Immédiatement celle que j’ai repéré, se précipite pour prendre ma main. Ce soir je suis gâté ! elle est ravissante et avenante. Durant les 5 bornes à parcourir, je savoure les pulsions de sa main, je baigne dans l’émotion ! On n’a pas rencontré de serpents, ils restent tapis dans la brousse !

Parvenu à l’orée du village, je salue mon sorcier, devenu le grand maitre de la cérémonie, il a pris connaissance du dossier de chacun des 6 patients. Il connait leurs différents troubles du comportement et les raisons de leur détérioration mentale.

La difficulté pour être performant réside dans le montage de divers scénarios adaptés à chaque cas pour obtenir une catharsis qui va provoquer une décharge émotionnelle libératrice, consécutive à l’extériorisation de l’événement traumatisant et refoulé.

Je rejoins ma petite troupe que j’ai fait attendre dans une paillotte où la cérémonie a commencé pour eux par un apéro local constitué de vin de palme ; rapidement les langues se dénouent, les touristes sont enthousiastes.

Le décor est planté : le premier patient, (entouré de sa famille et de l’ensemble du village venu participer à cette fête) fait face au n’ganga. Soudain, les tambours résonnent dans la forêt. Cette inhabituelle musique de fond est exécutée par les musiciens de la région venus avec leur tambour formé de peaux tendues. Les rythmes s’amplifient, se répondent. Ils s’harmonisent sur une fréquence qui correspond au rythme des fluctuations physiologique de l’organisme humain. Le timbre de voix apaisant du « divin-guérisseur », joue un rôle prépondérant dans l’harmonisation de ces rythmes biologiques. Simultanément, la fumigation de plantes aromatiques imprègne les narines et stimule le cerveau limbique dont on connaît aujourd’hui l’incidence sur les affects. L’efficience de la thérapie repose sur l’action cérébrale de ces longueurs d’ondes et des inhalations olfactives.

Après ce préambule, la cérémonie commence. L’officiant retrace pour chaque patient, l’événement qui aurait déclenché sa maladie, dans un long récit qui met en relief l’origine du dérèglement. Dès lors que la cause est identifiée et la plaidoirie qui amené la rémission partielle de la « faute », il « retrouve ses esprits », on est dans la résilience !

L’objectif du tradipraticien, ce simple sorcier de village, dépourvu de culture médicale, est de « gommer » l’événement traumatisant et de rééquilibrer les dérives du patient, pour l’aider à réintégrer le groupe dont il fait intrinsèquement partie. La cohésion de toute communauté africaine repose sur la réconciliation. Chez le guérisseur ou exorciseur africain, parler revient à agir. Le pouvoir de la parole est agissant, selon St Jean, (Le Verbe s’est fait chair). Ce processus inédit revient à donner un sens culturellement intégré au désarroi dont souffre le malade.

Tandis que le rituel, apparenté à une cérémonie initiatique, se prolonge tard dans la nuit, il est temps pour la petite troupe de touristes, fascinés par la démonstration, de regagner leur chambre. Pour le retour, la belle touriste se précipite pour agripper ma main.

Les commentaires relatifs à cette fête improvisée fusent tout le long du parcours. We will never forget this magical event – thank you Jean-Pierre ! Jamais nous n’oublierons cet événement magique-Merci Jean-Pierre !

Le lendemain, j’apprendrai le nom de cette jeune femme, d’une trentaine d’années, considérée comme la plus belle des actrices américaines : Liz Taylor.

Ma petite aventure ne s’arrête pas là, je suis convoqué par mon patron qui m’attend, sourire aux lèvres.

– Dis-donc ! jeune confrère ! tout Lambaréné résonne de tes exploits, je veux parler de notre charmante actrice, par ailleurs très généreuse avec notre communauté ; comment as-tu procédé pour captiver son cœur ? serait-ce ton allure athlétique, tes yeux bleus ou ton logo envoûtant ou un autre attrait mystérieux que j’ignore ?

– J’ai essayé d’être discret, qui vous a révélé l’affaire ?

– Cher jeune confrère, dans toute communauté les mouchards ne manquent pas, mais je veux surtout parler de ton exploit relatif à la gestion de nos psychopathes. C’est un succès qui fera date à Lambaréné et peut-être plus tard en Afrique. J’allais oublier de te prévenir, la belle Liz veut t’emmener aux Etats-Unis, que va-t-on devenir ?

La prophétie d’Albert s’est révélée exacte. Le traitement insolite des psychotiques « à l’africaine » a essaimé dans certains pays africains, mais pas en occident ! Big Pharma veille au grain !

Petit retour sur l’illustrissime actrice : durant l’expédition (2 fois 5 kilomètres = 3 heures), cette touriste m’a inondée de questions. Maintenant elle connait une partie de ma vie, en la ponctuant d’un « Is it possible ? », « You are wonderful ! », « est-ce possible ?», « tu es admirable !».

Avant de parvenir au village, elle me demande d’assister à une opération : « How can such a young doctor, with his cherubic face, open a stomach ! » : « comment un si jeune médecin, avec sa tête de chérubin, peut-il ouvrir un ventre ! ». Ce sera fait deux jours après, il s’agit d’une césarienne : la parturiente ne peut accoucher par les voies naturelles. Ce sont des jumeaux, l’un d’eux reste coincé dans le bassin : par quelques manipulations, j’essaie de décoincer l’épaule bloquée, je n’insiste pas, j’incise l’utérus et extrais le premier que je dépose sur le thorax de sa mère, le deuxième dans les bras de Liz ; le sang imprègne sa blouse immaculée ; des larmes de bonheur s’écoulent…

“Jean-Pierre! This is the most magnificent gift, I will never forget this extraordinary event and the meeting of such a character ! I must return to the States ! Unfortunately I have to go back to film « Who’s Afraid of Virginia Woolf ? »” . Jean-Pierre ! c’est le plus magnifique des cadeaux, jamais je ne pourrai oublier cet extraordinaire événement et la rencontre d’un tel personnage ! Je dois retourner aux States ! Malheureusement je dois rentrer pour tourner « qui a peur de Virginia Woolf ? ».

Avant son départ, je lui propose une petite balade sur l’Ogooué. La mini pirogue oscille et vacille, elle s’accroche à ma main. Dernière émotion ! Pas très rassurée ! l’actrice ! On s’agrippe comme on peut…

J’ai lu votre livre d’un seul trait, témoignage précieux, presque nostalgique (on dirait que ce que vous racontez devient désuet … cet élan du cœur, cette bienveillance, … ), et les générations changent certainement, on ne voit plus les artistes se mobiliser pour les restos du cœur, pour x ou y causes…

NB. La photo avec Liz … j’aime bien traiter les images, je vous aiderai bien volontiers sans compter !