Suite de l’article Dr ALBERT SCHWEITZER (1ere partie)

Un ballet de femmes

Le « Grand Docteur Blanc » s’infiltre dans la foule pour me présenter un à un ses assistants : le jeune docteur Munz Walter, un Suisse athlétique, qui prendra sa suite, l’infirmière Aline, au visage sérieux et pâle, et Binky Cullum, une très jeune soignante, belle Américaine photogénique, fille d’une célèbre actrice. Elle aura droit à la page de garde de Paris Match. L’état-major du maitre des lieux se résume au trio Emma Hausknecht, Mathilde Kottman et Ali Silver qui constituent l’équipe des « Dames Blanches ». Quant à leur uniforme, toutes ces femmes de l’ombre se ressemblent, identiques à des nonnes, brunes ou blondes, la mèche ou le chignon caché sous le casque colonial blanc. Leur robe immaculée, fermée jusqu’au col, dissimule leurs longues jambes gainées de bas blancs. Elles sont des disciples discrètes et dévouées jusqu’à l’abnégation. Aucune n’accepte d’abandonner à l’autre la moindre parcelle de pouvoir.

Ali Silver est la « garde du corps » de Schweitzer. De son regard glacial, les lèvres pincées, elle écarte les importuns. Cette petite Hollandaise menue fait office d’intendante. Mathilde Kottman, son antithèse, grande, raide, transparente de maigreur, un petit chignon bas et gris sur la nuque, pâle à l’extrême, surnommée « Blanche-Neige », veille, elle aussi sur le grand homme. Chacune à leur manière, elles excellent dans l’accueil des grands personnages de ce monde venus rencontrer l’homme illustre. Elles sont avant tout là pour le soutenir dans son œuvre. Elles ne sont ni sœur Emmanuelle ni mère Teresa, mais par leur disponibilité et leur abnégation, elles ont en quelque sorte contribué au développement spirituel de Schweitzer, à sa légende.

Des femmes célèbres sont venues à des périodes différentes papillonner autour du maître : des aristocrates, des femmes du monde, des vedettes hollywoodiennes, des mystiques, la reine Élisabeth de Belgique. S’il a accepté de bonne grâce ce va-et-vient de personnes illustres, souvent parce qu’elles étaient des représentantes du beau sexe, il est plus enclin à accueillir les anonymes, les gens plus modestes. S’il rejette facilement les journalistes, qui l’ennuient, il a besoin des femmes, de toutes les femmes. L’admiration qu’il a pour elles agit sur lui comme un élixir bienfaisant. Elles lui offrent la « nourriture » nécessaire à sa joie de vivre autant qu’à la vivacité de ses vieilles artères. Sans cette fantaisie féminine, il n’aurait pas eu le même enthousiasme à sa tâche. Richissimes ou paumées, elles ont séjourné, sont venues et reparties, magnétisées par l’aura de Schweitzer.

Le travail de la lingerie est aussi un spectacle pour l’observateur.

Tôt le matin, avant même le petit déjeuner, la lingère, Margrit Stark- Berhnard, rassemble le linge de deux ou trois maisons et les boys trans portent les paquets sur la véranda, devant la lingerie. On divise le linge en petits tas que les lavandières viennent chercher. La plupart de ces femmes sont des malades guéries ou des accompagnantes. Elles portent les paquets sur la tête et, en passant devant Margrit, reçoivent un morceau de savon et un battoir. Puis, lentement, tout en bavardant et en riant, elles descendent au fleuve, et là, elles plongent le linge, elles frottent, savonnent, battent, rincent, toujours en chantant et en riant. Elles remontent ensuite, leur lourd paquet sur la tête, et vont suspendre le beau linge blanc au soleil. Il sera sec avant le soir.

Pendant ce temps, l’équipe des repasseuses, à l’ombre des manguiers, est alignée devant de longues tables couvertes de molleton. Les piles de linges odorants s’entassent devant elles. Alors, avec les lourds fers à repasser chauffés au charbon de bois, ces femmes défroissent, lissent, aplatissent, plient consciencieusement, impeccablement, sans roussir le linge ni faire de trous.

Parfois, une mangue trop mûre tombe de l’arbre au milieu des repasseuses et éclate sur une blouse fraîchement repassée. Ce sont alors des cris, des piaillements, des cascades de rires.

Moins drôle est la chute d’un petit serpent vert qui sème la panique et suscite des commentaires pour toute la soirée.

À côté, sur la véranda, le tailleur tire ses coutures sur une machine à coudre sans pédale faisant un bruit de crécelle. D’une main, il actionne la roue, et de l’autre dirige le morceau d’étoffe sous l’aiguille.

Le recours aux médecines naturelles

A Lambaréné, on se lève aux aurores. Pas de réveille- matin, juste la bruyante conversation d’oiseaux invisibles et le coassement des grenouilles. À l’Equateur, le soleil pointe son nez peu après 6h30 et tire immanquablement sa révérence douze heures plus tard. Les journées sont longues et pleines d’imprévus. Ce matin, je rejoins le bloc opératoire où une femme lutte pour mettre au monde son bébé qui reste coincé au niveau du bassin. La césarienne est inévitable. Quand la pratique est au point, tout se passe dans de bonnes conditions. Grâce à Dieu, cette fois-ci encore, je la quitte rassurée, ôtant mon calot et ma blouse bleus pour rejoindre la consultation.

Inlassablement, l’équipe médicale se bat contre les innombrables pathologies qui déciment la population. Aujourd’hui, je me sens en pleine forme et enthousiaste à l’idée de soulager moi aussi les souffrances de mes semblables. Parmi les fléaux qui sévissent en Afrique, la dysenterie amibienne fait partie des plus communs. Les amibes s’établissent dans le gros intestin et provoquent des lésions de la paroi intestinale. Les douleurs qui en résultent sont atroces. Sans cesse, jour et nuit, le malade éprouve le besoin de vider ses tripes, mais il n’évacue, pour finir, que du sang et des glaires.

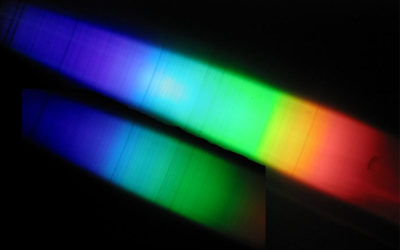

Schweitzer m’apprend qu’autrefois les gens du pays utilisaient la racine d’ipéca pulvérisée qui ne pouvait être administrée en doses suffisamment actives dans la mesure où l’ingestion de cette poudre provoquait des vomissements répétés. Aujourd’hui, on se sert du principe actif tiré de l’ipéca : l’émétine. Injectée sous la peau plusieurs jours de suite en solution à 1 %, à la dose de huit centimètres cubes par jour, elle produit aussitôt une amélioration et même une guérison durable. Toutefois, l’émétine altère les fibres cardiaques ; dix ou vingt ans après avoir été administrée, elle génère souvent un infarctus du myocarde, c’est un remède iatrogène !

Lors d’un week-end à Libreville, je vais rendre visite à un botaniste qui m’initie aux plantes médicinales. Pour les amibes, il me recommande Euphorbia hirta, une petite herbe qui pousse sur le bas-côté des routes et des pistes. Cette plante que l’on retrouve dans tous les pays tropicaux est réputée pour trois actions principales: antiasthmatique, antidiarrhéique et antiamibien. Pour faire disparaître une amibiase ou une dysenterie, il suffit de boire trois jours de suite une décoction de 100 grammes de plante. De même, cette préparation fait disparaître les crises d’asthme par dilatation des bronches. C’est ma contribution pour l’œuvre de mon « patron » qui m’en sera reconnaissant. Je lui recommanderai d’autres plantes notamment pour remplacer les neuroleptiques qui « embrouillent » le cerveau des Africains.

Et ces « simples » ne manquent pas : le Mucuna pruriens dont les graines recèlent la L. Dopa, appelée la dopamine, si utile dans le Parkinson, le physostigma vénenosum (la fève de Calabar) recèle de la physostigmine qui empêche la destruction de l’acétylcholine et redonne ainsi la mémoire dans la maladie d’Alzheimer. La liane momordica charantia, a une activité hypoglycémiante. Les graines broyées de Moringa oleifera désinfectent l’eau boueuse de l’Ogone ou d’une rivière insalubre en une heure !

En parcourant la colonne des patients, je remarque deux personnes qui se tiennent légèrement à distance, elles sont atteintes d’ulcères phagédéniques. Ces ulcères torpides sont terribles, ils rongent les tissus et les os et dégagent une puanteur telle que personne ne peut supporter le voisinage de ces malades. Habituellement, on réserve à ces pauvres pères une hutte à l’écart où ils maigrissent et meurent dans de grandes souffrances. Cette dermatite est causée par des fuso-spirilles, contre lesquels aucun antibiotique n’est actif. La désinfection et les pansements n’ont aucun résultat. On est obligé d’endormir le malade et de cureter très soigneusement l’ulcère jusqu’aux tissus sains. Quand on a terminé ce travail qui entraîne inévitablement des saignements importants, on lave abondamment les plaies avec une solution de permanganate de potasse. Ensuite, on doit s’assurer quotidiennement que l’infection est éradiquée. Si tel n’est pas le cas, il faut aussitôt refaire le curetage. Des semaines, parfois des mois, sont nécessaires à l’amélioration de cet ulcère, mais si tout se passe bien, quelle joie de les voir à nouveau monter dans leur pirogue pour retourner chez eux, aux anges d’être débarrassés de cette douloureuse et nauséabonde plaie torpide !

Au Rwanda (1965-66), je parviendrai à les guérir avec l’application cutanée d’huile essentielle d’Eucalyptus.

Je n’échappe pas à la prise en charge des fièvres paludéennes qu’ils appellent ici la « malaria des tropiques ». Les enfants sont les premières victimes de ce fléau. La rate enfle sous l’effet de l’afflux des globules altérés, elle devient douloureuse, fait saillie dans l’abdomen au-dessous des côtes gauches, ce qui correspond à une splénomégalie. Il n’est pas rare que cette proéminence atteigne la région du nombril. L’enfant allongé sur la table d’auscultation couvre instinctivement la région de la rate avec ses mains, redoutant que je ne touche par mégarde la « pierre » douloureuse. Celui qui est atteint de paludisme est fatigué, abattu et souffre de maux de tête. Tout effort physique est pour ainsi dire impossible. La malaria persistante est toujours accompagnée d’anémie due à la destruction des globules rouges. Les remèdes employés sont la nivaquine et la sempiternelle quinine.

Plus tard, je leur ferai envoyer des graines d’Artemisia annua (l’Armoise annuelle), le remède par excellence du paludisme, que j’ai récupéré lors de mon voyage en Chine.

La chirurgie

On opère trois jours par semaine, de 8 heures du matin à 18 heures, c’est l’heure où il fait nuit ! Pour la stérilisation du linge et du matériel opératoire, il faut tremper le tout dans une cuve d’eau bouillante posée sur un feu de bois qui ne s’éteint pas de toute la journée. Les gants sont passés à la vapeur en autoclave. Malgré ces conditions précaires, on note peu d’infections postopératoires.

Lorsqu’un nouveau médecin, surtout s’il est encore inexpérimenté, rejoint l’hôpital de Lambaréné, il doit laisser en Europe ses états d’âme et ses préjugés. Il ne doit pas compter non plus sur une période «d’adaptation». Dès qu’il a posé le pied sur le débarcadère, on lui met le pied à l’étrier, et s’il est chirurgien, il peut avoir à pratiquer sa première opération le lendemain matin, sous l’œil inquisiteur du patron qui veut le tester.

Il y a déjà un certain temps que Schweitzer n’opère plus lui-même, mais il est toujours là, vigilant, prêt à intervenir, à donner des indications, fort de son expérience. Ceux qui l’ont critiqué dans ce domaine ont peut-être été des virtuoses du bistouri, mais n’ont certainement jamais pratiqué tant d’opérations de toutes sortes. De plus, il a instauré un règlement de travail très strict ; le cahier des opérations est minutieusement tenu ; les soins postopératoires sont surveillés de très près. Albert Schweitzer mène tout cela comme un chef d’orchestre et supporte mal les initiatives imprévues.

Les infirmiers du bloc opératoire qu’il a formés sont souvent illettrés mais très efficaces. C’est ainsi que le vieil infirmier Pierre s’impose ; il n’hésite pas à donner son avis au chirurgien néophyte ; il a presque toujours raison. Ce fut le cas pour un « ventre dur » chez une femme arrivée quasi mourante. Une fois l’abdomen ouvert, le chirurgien découvre plus d’un litre et demi de sang. Au moment d’extraire cette masse liquide, Pierre le stoppe : « Il faut garder son sang et le lui réinjecter. » Ce qui est fait : on récupère tout le sang à la cuillère et on le réinjecte à la malade, qui sera sauvée.

Les jeunes infirmières européennes changent souvent à la salle d’opération, mais la vieille garde des aides-infirmiers africains est toujours là : Samuel, Pierre, Michel et Étienne. Ces garçons sont très précieux, non seulement parce qu’ils sont très habiles dans la petite chirurgie, mais aussi parce qu’ils parlent plusieurs dialectes et permettent de garder le contact avec n’importe quel opéré, quelle que soit son ethnie.

Je pose ma candidature au « grand docteur » pour assurer les tours de garde.

– Mais dis-moi Jean-Pierre ! tu es chirurgien ?

– Non, évidemment pas ! mais j’ai reçu une formation, j’ai commencé par faire aide opératoire à 13 ans chez l’ami chirurgien de mon père. J’y allais tous les week-ends et lors des vacances durant plusieurs années. J’ai continué à opérer lors de mes missions humanitaires. Après avoir assisté à des milliers d’opérations, j’étais apte à opérer les appendicites, les césariennes, les accidentés de la route, les amputations, les hernies étranglées et autres petites chirurgies.

– Tu me surprends ! mais on va pouvoir vérifier tes talents… tu as du pain sur la planche !

C’est ainsi que je suis retenu pour assurer les gardes en alternance avec les autres chirurgiens. Je n’aurai pas longtemps à attendre pour me confronter à des situations que l’on ne trouve pas en Europe.

Il arrive que nous parviennent trop tardivement des gens avec des hernies étranglées, dues à l’éloignement. Les malheureux doivent marcher des jours, sur des sentiers tapissés de lianes à aiguilles, truffés de reptiles ; parfois ils doivent patauger dans les marigots où sont tapis les crocodiles. Des moribonds allongés sur des brancards, à moitié morts de fatigue, sont déjà atteints de gangrène. Ils nous restent à tenter des opérations délicates, enlever la partie malade de l’intestin et recoudre le reste. À la suite des opérations, une diète sévère est prescrite, mais il est parfois bien difficile d’obtenir que le malade ne mange ni ne boive. Et, chose curieuse, il arrive que ce non-respect alimentaire ne leur coûte pas la vie !

Autre cas particulier, celui d’un chasseur noir gravement blessé par un énorme gorille. Il l’avait atteint d’un coup de fusil, puis, faute de cartouche, il avait renoncé à le poursuivre. Le gorille qui l’avait suivi, a bondi sur lui, le projetant en l’air comme un oreiller, en lui labourant tout son corps de profondes griffures. Trois mois après, le chasseur quitte l’hôpital avec une main estropiée ; peut-on parler de chance ?

Les cas de morsures de serpent sont fréquents. Comme il est difficile de savoir de quel serpent venimeux il s’agit, on fait toujours une injection de sérum de l’Institut Pasteur.

Là aussi, je leur ai conseillé d’ajouter du charbon suractivé qui piège toutes les toxines.

Le paradis terrestre

Il est dix heures, j’ai rendez-vous avec Albert Schweitzer. Je le retrouve en compagnie de Mathilde, en conversation avec deux journalistes américaines, appareils photos en bandoulière. Avant d’abandonner les indésirables, Schweitzer me glisse à l’oreille : « Des proches de mon ami Truman… Viens, je vais te faire découvrir le paradis terrestre. »

Il me fait signe de le suivre, nous nous dirigeons vers une vieille Jeep. Le chauffeur démarre en trombe les gerbes de boue éclaboussent les femmes qui, en bordure de piste, portent leurs charges de bassines ou de fagots, ce qui fait éclater de rire le chauffeur. Les enfants des villages agitent les bras en criant : « Nganga ! Nganga ! (Docteur ! docteur ! »

Albert se laisse transbahuter, de toute la vitesse de ce véhicule de guerre qui ignore les ornières, et transforme les occupants en Yo-Yo, mais qui lui rend tant de services, depuis que les Américains lui en ont fait cadeau. La Jeep traverse d’un trait les villages alignés le long de la piste, s’engouffre dans les voûtes de verdure, ressort dans les clairières marécageuses. Nous sommes en route vers Adolinanongo, à trois kilomètres en amont du fleuve. Là, se situe un terrain inattendu d’une vingtaine d’hectares qu’il a choisi pour en faire un jardin démesuré. Le choix de cette colline rend hommage à l’Histoire : Savorgnan de Brazza, l’explorateur pacifiste, y a séjourné plusieurs fois. C’est de là qu’il est parti pour chercher une voie de pénétration vers le Congo. C’est également sur cette terre que vivait autrefois le roi des Galoas, une ethnie gabonaise.

Aussi bon jardinier que charpentier, animé de sa célèbre passion pour tout ce qui pousse et tout ce qui vit, Schweitzer a imaginé sa colline d’Adolinanongo comme un Eden où prospèrent des centaines d’arbres fruitiers. C’est devenue une ode à la Nature, un jardin extraordinaire d’où jaillit une fantaisie végétale. Fleurs et fruits emplissent l’atmosphère de senteurs exquises. Bananiers, pamplemoussiers, caramboliers et autres corossoliers, de délicieux mangoustans rapportés des grandes Antilles à la fin du XVe siècle par les Portugais constituent ce verger digne du paradis.

« Des mangoustans greffés ! Admire ce que l’on peut faire en Afrique ! Tu ne trouveras pas de mangoustans ailleurs qu’ici dans toute la contrée. »

Entre les goyaviers qui ploient lourdement sous le poids des fruits pâles, les papayers rectilignes aux melons coiffés de feuilles en ombrelle, les immenses arbres à pain, les avocatiers et les caramboliers, une poignée de manœuvres débroussaillent les fourrés à la machette. Ils pansent les arbres blessés, remplissent les troncs évidés avec du ciment, recouvrent les extrémités des branches cassées, comme on protège le moignon d’un amputé. Avec le compost et le fumier des animaux, ces apprentis jardiniers s’ingénient à fertiliser le potager constitué de salades, de tomates, de taros et de cinq espèces de choux. Ils prennent aussi soin des plantations d’orangers, de citronniers et de pamplemoussiers, aux quels Schweitzer tient par-dessus tout. La cueillette de ce monceau de fruits et légumes est destiné à nourrir la communauté de Lambaréné qui vit presque en autarcie. Schweitzer, admiratif devant son Eden du bout du monde, surenchérit : «Pour résister à ce climat, il faut beaucoup de vitamine C !»

Il connait mon intérêt grandissant pour les plantes médicinales et connaît aussi mon sentiment sur la thérapie occidentale qui repose sur la chimie :

« Tu avais raison l’autre jour, les thérapies chimiques ne sont pas la panacée. On finira bien par redécouvrir les bienfaits de nos bonnes vieilles plantes. Le Tabernanthe iboga, par exemple ! En thérapeutique, les écorces de ce petit arbuste des sous-bois produisent des effets stimulants ou hallucinogènes selon la dose ingérée. Elle est utilisée pendant les cérémonies initiatiques, notamment chez les Bwitis. Rites d’initiation éprouvants, entrecoupés de périodes de somnolence et d’excitation, durent plusieurs jours. Les alcaloïdes contenus dans l’iboga sont des excitants du système nerveux central. Ils s’en servent pour entrer en relation avec la mémoire de leurs défunts. Tous les Gabonais en consomment régulièrement, ce qui leur confère force, endurance et joie de vivre. Même les animaux qui en connaissent ces effets si particuliers, en absorbent. Si tu croises un jour des pachydermes qui titubent, c’est qu’ils ont mâchonné un peu trop cette drogue. Le pagayeur qui t’a amené ici en est friand.

L’absorption des râpures de cette racine en grande quantité induit une sorte d’ébriété, d’hébétude, de torpeur. L’explication réside dans l’interférence que les alcaloïdes (ibogaïne) provoquent sur les récepteurs de la cocaïne et de l’héroïne dont ils ont pris la place. » En donnant des doses élevées de 500 mg à 1 gramme de râpures, on provoque chez l’héroïnomane ou le cocaïnomane un stade d’excitation puis d’hallucination, un sommeil profond de quelques heures s’ensuit. Au réveil, le sujet ne ressent plus le besoin de drogues.

Ce cours magistral de chimie botanique pourrait s’adresser aux millions de toxicomanes occidentaux aliénés par leur drogue quotidienne. Une telle thérapie naturelle, prescrite dans un milieu hospitalier, pourrait endiguer cette calamité qui cause des ravages dans la société. Un tradipraticien gabonais « Tatayo » de son nom d’initié, a essayé de l’introduire en France. On l’a vite réexpédié à Libreville !

Le culte du dimanche en forêt vierge

Schweitzer est pasteur protestant et théologien, il a étudié les Pères de l’Église. Sachant que j’ai été élevé par des pères catholiques et que je partage son affinité pour la théologie, il me prend comme interlocuteur privilégié pour aborder les questions religieuses et notamment celles qu’on se pose en fin de vie.

Le dimanche est le jour du repos et du culte. Schweitzer tient à ce qu’il y ait un prêche œcuménique. L’office commence à neuf heures. Toute la communauté, Noirs et Blancs réunis, rejoint l’allée centrale qui sépare les deux rangées de bâtiments hospitaliers. Différentes ethnies sont réunies, ce qui implique plusieurs traductions qui allongent la cérémonie.

A 8 heures trente, un infirmier passe dans toutes les baraques en agitant une sonnette pour convoquer chacun à la «prière», comme ils disent. Lentement le rassemblement s’opère et chacun s’installe à l’ombre des grands avant-toits. Il faut bien une demi-heure pour que l’auditoire soit au complet. Pendant ce temps, Schweitzer joue sur le petit harmonium transporté en plein air. Quand le dispositif scénique est enfin en place, il prend la parole flanqué de deux traducteurs, qui essaient de transposer son sermon phrase après phrase. Celui de droite traduit en pahouin, celui de gauche en bendjabi, un idiome que les gens de l’intérieur comprennent tous plus ou moins.

Que les auditeurs soient aussi recueillis et silencieux que les fidèles dans les églises européennes, cela on ne peut l’observer à Lambaréné ! quand sur l’allée centrale où la foule est réunie, les mères de famille ont l’habitude de faire leur feu, on les laisse, pendant le culte, préparer leur repas. D’autres lavent et peignent leurs enfants. Des hommes raccommodent leurs filets suspendus sous les avant-toits. Des moutons et des chèvres traversent l’assemblée en se cornant et en bêlant. Les oiseaux tisserands, nicheurs dans les arbres voisins, font un vacarme assourdissant, tandis que les deux singes, qu’on laisse en liberté le dimanche, déploient leurs mille acrobaties sur les palmiers voisins, puis sur les toits de tôle pour se blottir sur les épaules de leur maîtresse.

Tel inculte, sans vergogne, pose sa tête sur les genoux de son camarade et se fait enlever la vermine et autres parasites. On préfère les laisser faire que d’inter rompre le recueillement par des remarques intempestives de discipline, qu’il faudrait répéter chaque dimanche, avec un auditoire sans cesse renouvelé.

Bien qu’il soit un peu mouvementé, ce culte reste solennel, dès lors que ces catéchumènes vont entendre la Parole de Dieu pour la première fois. L’exposé est nécessairement des plus simples. Comme thème de son prêche, Albert le pasteur choisit un verset issu du récit biblique qu’il illustre par une parabole appropriée. A la fin, il répète à plusieurs reprises le verset pour l’imprimer dans le cœur et la mémoire de ses futurs fidèles.

Un samedi soir, à mon grand étonnement, sachant que je suis catholique, il me charge d’assurer le sermon : «Demain matin, tu prends ma place, toi qui aurais pu devenir missionnaire, c’est le moment d’exercer ton sacerdoce ! »

En me gratifiant d’une sollicitation malicieuse, il ne me laisse guère le choix. Le lendemain matin, à 9 heures pile, juché sur une plate-forme, flanqué de mes traducteurs, je me lance dans le défi pro posé. Je me rassure, le temps des traductions je dispose de quelques minutes pour préparer les éléments de ma prêcherie. Quand je cite une parole biblique, je dois l’exprimer de manière à ce que chacun la comprenne.

Dans la foule, je dévisage mes confrères, les trois « Dames blanches » et les touristes, le sourire aux lèvres. Que se cache-t-il derrière cette marque de sympathie ! Pensant que je suis prêtre, deux jeunes femmes américaines me demandent de les confesser ! C’est raté pour les draguer ! Il y aura d’autres occasions !

Alors que les fidèles se dispersent après deux heures de station debout, le maitre des lieux me livre ses commentaires sur un ton fraternel :

« Tu sais ! Jean-Pierre ! tu as trop évoqué la Vierge Marie. Pour les protestants, la mère de Jésus n’a pas un rôle aussi important que chez vous, les catholiques. »

Cela n’empêchera pas les Marseillais – qu’ils soient protestants, musulmans, juifs ou athées – d’invoquer la « Bonne Mère » pour protéger leur ville ou faire gagner l’O.M !

… A suivre : Dr ALBERT SCHWEITZER (3eme partie)

MERCI JEAN PIERRE DE NOUS FAIRE AUTANT REVER.BON SEJOUR A SHEN YU J’EN VIENS C’EST MAGIQUE,VOUS ALLEZ ADORER JE SAIS QUE VOUS Y ALLER.CHRYSTELE VA ETRE RAVIE DE VOUS AVOIR.