« Docteur, je vis un enfer, mon gamin est passé du cannabis à l’héroïne ! Que pouvez-vous faire pour que je retrouve un peu du calme ? » Cet appel désespéré, c’est chaque semaine que je le reçois.

Pas un jour ne passe sans que le narcotrafic alimente l’actualité. Règlements de comptes, extorsions, assassinats, arrestations, consommation et saisies en augmentation… De quoi faire réagir les ministres de l’Intérieur et de la Justice, qui affichent systématiquement leur détermination à éradiquer le phénomène. Quitte à reprocher aux consommateurs d’alimenter des réseaux mortels, désormais identifiés comme sources de déstabilisation du pays tout entier.

Les riverains « des salles de shoot », quant à eux, soulignent une « contradiction flagrante » entre la volonté de l’État de mener « la lutte contre un trafic de drogue mortel », et d’accorder en même temps une délégation de service public à des associations qu’il finance, qui sont ouvertement favorables à la dépénalisation des drogues, et dont l’objectif est juste d’en accompagner la consommation.

L’addiction

On parle d’addiction pour désigner un phénomène de manque qui se manifeste lorsqu’une personne est privée d’un besoin et que ce besoin n’est pas vital (sommeil, nourriture). Cette addiction est dite grave si son sevrage entraîne de la violence ou de l’agressivité. Les problèmes engendrés par une addiction peuvent être d’ordre physique, psychologique, relationnel, familial ou social. La dégradation progressive et continue à tous ces niveaux rend souvent le retour à une vie normale de plus en plus problématique.

Troubles de l’usage d’une substance

Les troubles de l’usage d’une substance se caractérisent par la prise compulsive de substances addictives, d’une forme légère à une forme grave avec rechutes chroniques. Ils se manifestent par l’apparition d’au moins deux des manifestations suivantes, au cours d’une période de 12 mois :

- Une consommation plus importante en quantité, ou durant une période plus longue que prévu ;

- Un désir persistant, ou des efforts infructueux pour réduire cette consommation ;

- Beaucoup de temps consacré à l’obtention, l’utilisation et la récupération des effets de la substance ;

- Un besoin impérieux de consommation (craving) ;

- Une consommation répétée avec incapacité de remplir ses obligations socio-professionnelles ;

- Une consommation continue malgré les problèmes causés ;

- Un abandon ou une réduction des activités socio-professionnelles et de loisirs ;

- Une consommation répétée dans des situations où cela peut être physiquement dangereux ;

- Une consommation poursuivie en toute connaissance de cause des problèmes persistants ou récurrents ;

- Une tolérance définie par le besoin d’une quantité plus forte pour obtenir l’effet désiré, ou par la diminution de l’effet d’une même quantité ;

- Un syndrome de sevrage caractéristique de la substance, ou une prise de la substance pour éviter ou soulager les symptômes de sevrage.

La sévérité des troubles est spécifiée en forme légère (2 à 3 manifestations), moyenne (4 à 5) ou grave (plus de 6). La rémission précoce est définie comme l’absence de manifestations pendant au moins 3 mois, et la rémission prolongée pendant au moins 12 mois, à l’exception du critère 4 (craving) dans les deux cas.

Les types de drogues

Il y plusieurs centaines de ces drogues :

- Les sédatifs (« downers ») ;

- Les stimulants (« uppers ») ;

- Les hallucinogènes (« trips ») ;

- Et les aphrodisiaques (« stimulants sexuels »).

Certaines sont herbales, ce qui signifie qu’elles sont à base de plantes. D’autres sont synthétiques, ce qui signifie qu’elles sont synthétisées à partir de produits chimiques. La plupart sont un mélange de plantes médicinales et de produits synthétiques.

Ces drogues sont toutes des substances psychoactives, ce qui signifie qu’elles modifient la façon de penser, de se sentir et de se comporter. Leur effet sur la santé physique et mentale est imprévisible et elles présentent un risque de dépendance.

Le cannabis

Parmi ses noms familiers : « hash », « blow », « shit », « dope », « herbe grasse », « weed ».

Effets secondaires : le cannabis peut affecter l’humeur et la concentration, fatiguer et fortement diminuer la motivation. Si on n’est pas accoutumé au cannabis ou si l’on prend un type de cannabis plus fort que celui auquel on est habitué, on peut ressentir de l’anxiété, de la panique ou de la confusion. On peut aussi souffrir d’illusions ou d’hallucinations.

Dans un cadre expérimental, 500 médecins hospitaliers ont prescrit le cannabis dans des cas bien précis, comme des épilepsies résistantes aux médicaments, les effets secondaires de traitements du cancer, des maladies neurologiques graves, des douleurs neuropathiques ou encore en soins palliatifs. Cette expérimentation qui devait déboucher sur la légalisation du cannabis thérapeutique s’est terminée au 31 décembre. Mais, en raison de la valse incessante des ministres de la Santé, c’est aujourd’hui le flou. Au grand désarroi des patients chez qui ce traitement avait procuré un grand soulagement. Au 31 décembre 2024, 1 200 patients bénéficiaient encore du produit dans ce cadre. Un délai supplémentaire leur a été accordé.

L’héroïne

Parmi ses noms familiers : « gear », « smack », « junk », « H ».

L’héroïne est un dérivé de la morphine et l’une des drogues extraites du pavot. On l’injecte, on la fume ou, comme on dit, on « chasse le dragon ».

Risques : l’héroïne qui se vend dans la rue est souvent coupée d’autres substances comme du sucre, de la farine, du talc ou d’autres drogues. Ces substances semblent inoffensives, mais, injectées, elles peuvent provoquer de graves problèmes, notamment des caillots, des abcès et et même la gangrène ; on peut contracter le VIH, l’hépatite B et C par le partage de seringues. L’usage régulier de l’héroïne entraîne souvent une addiction, surtout par injection.

On utilise la méthadone comme drogue de substitution pour traiter la dépendance à héroïne. La méthadone est distribuée sous forme d’un liquide vert que l’on boit une fois par jour pour calmer les envies d’héroïne. Le risque le plus grave de la méthadone est le décès par overdose.

La cocaïne

Noms familiers : « Coke », « Charlie », « neige » ou « snow ».

La cocaïne est une poudre blanche faite à partir de la feuille de coca, une plante qui pousse principalement en Amérique du Sud. On la prend généralement par inhalation. Le « crack » n’est pas une autre drogue, il s’agit simplement d’une forme plus addictive de cocaïne. Le crack, ou encore « rock », « stone » ou « free base » se fume généralement. La cocaïne peut aussi s’injecter et se manger.

Risques : l’inhalation de cocaïne peut considérablement endommager l’intérieur de la paroi nasale. L’usage de cocaïne peut affecter le cœur et les poumons et, à hautes doses, provoquer le décès par crise cardiaque ou caillot sanguin. Les cocktails cocaïne-alcool augmentent les risques de crise cardiaque et de décès.

L’ingestion de cocaïne peut attaquer les tissus intestinaux. La dépression qui fait suite à une montée d’excitation peut être grave et entraîner des tentatives de suicide.

Avec tout usage prolongé ou outrancier, l’excitation causée par la cocaïne peut se transformer en agitation, perte de sommeil et perte de poids. Certaines personnes peuvent souffrir de psychose paranoïaque ou devenir violentes. Les envies irrésistibles de cocaïne, surtout de crack, peuvent pousser à la prise constante de cette drogue et à la perte de contrôle de son usage.

LSD

Nom familier : « acide ».

Le LSD se présente sous forme de tout petits comprimés, soit des « dots » (points) ou des « tabs » (cachets) dans ou sur des petits carrés de papier ou de carton. Les cachets portent généralement une image ou un logo. On avale ces cachets.

Effets : le LSD est une drogue hallucinogène. Environ une heure après la prise du comprimé, on commence à « tripper », l’environnement semble différent, les couleurs, les sons et les objets paraissent irréels ou anormaux. Pendant un « trip », on peut avoir des visions et entendre des voix ; le temps semble ralentir ou s’accélérer. Les effets durent environ 12 heures.

Risques : un mauvais trip peut déclencher une maladie mentale chez certaines personnes. Certains trips peuvent aussi être dangereux, par exemple, quand on croit pouvoir voler ou marcher sur l’eau. On peut aussi avoir un flash-back, ou l’on se sent revenir dans un trip pendant un court moment durant les semaines ou les mois qui font suite au trip. Ces flash-backs peuvent être troublants.

L’ecstasy

Noms familiers : « E », « doves », « Mitsubishis », « yokes», « shamroki ».

L’ecstasy est généralement fabriquée dans des laboratoires clandestins de certains pays d’Europe. On en prend principalement sous forme de comprimés portant divers logos et signes. Parfois, les comprimés d’ecstasy peuvent contenir d’autres drogues et substances.

Sous l’influence de l’ecstasy, on peut se sentir plus alerte et plus en harmonie avec son environnement. On se sent heureux, calme et l’on éprouve des sentiments chaleureux envers les autres. Les sons, les couleurs et les émotions sont plus intenses. On a davantage d’énergie, ce qui permet de danser pendant de longues périodes.

Effets secondaires : la température du corps, la tension sanguine et le rythme cardiaque peuvent augmenter. Les autres effets physiques comprennent les douleurs musculaires, la nausée, la raideur des mâchoires et les grincements de dents. On peut transpirer à outrance et ressentir des tremblements et des palpitations. On peut aussi se sentir déshydraté, confus et fatigué.

Un fléau inexorable

« Cela fait trente ans que l’on explique que le consommateur de drogue est un délinquant, complice du trafiquant, qu’il a du sang sur les mains. Ça n’a jamais rien changé », explique un député d’Ensemble pour la République.

En matière de politique des drogues, qu’elles soient licites ou illicites, la France fait malheureusement fausse route depuis plusieurs décennies. La tâche est immense dans le champ des toxicomanies, car en ce qui concerne la prévention en santé, la France a pris un retard considérable qu’il est urgent de combler.

Pour les drogues, le flagrant déficit préventif et éducatif s’inscrit dans l’insuffisance de prévention en santé. Dans le même temps, des voix bruyantes s’élèvent en vue de la légalisation du cannabis, voire de toutes les drogues, avec le résultat catastrophique que l’on connaît dans les pays qui l’ont initiée.

Contrairement à l’affirmation de certains, dans tous les pays du monde, la libéralisation de l’usage des drogues s’accompagne d’une augmentation de la consommation.

Ainsi, aux Etats-Unis, pays disposant depuis 1979 du plus grand recul, le nombre de consommateurs quotidiens de cannabis a été multiplié par vingt pour atteindre 20 millions de drogués.

En France la consommation de cocaïne a été multipliée par deux en dix ans. 3 millions de personnes ont expérimenté la MDMA et 750.000 en font un usage régulier.

Mon séjour au Gabon

« On ne prend pas un hippopotame avec un hameçon » : c’est le proverbe que l’on entend le soir à la veillée autour des Grands Lacs africains.

Autrement dit, il est illusoire de penser se débarrasser du narcotrafic en se contentant de mettre en faction des uniformes aux abords des cités, des lycées et des collèges.

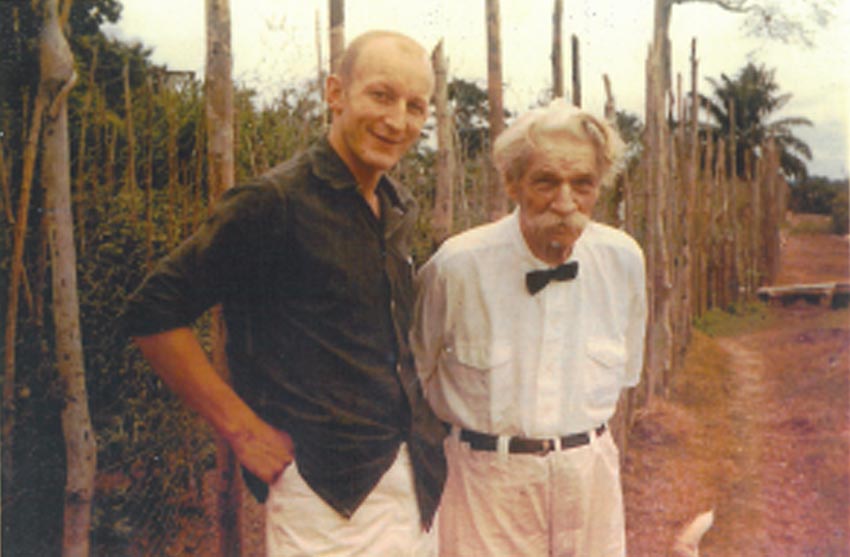

En 1964 j’ai été l’assistant du docteur Schweitzer à Lambaréné. Je l’ai côtoyé durant 6 mois. À 90 ans il voulait se donner du bon temps avant d’aller ad patres. C’est ainsi qu’il m’entraînait auprès des éléphants. « Rassure-toi, ce sont mes amis ! » Quand on s’approche du troupeau, certains tendent leur trompe vers nous. Ils sont « euphoriques ». Je caresse l’appendice de ces mammifères. « Mon Viking ! Tu vois, leur comportement bienveillant est dû aux feuilles d’un petit arbuste, c’est l’iboga auquel tous les Gabonais recourent pour être en forme. Il serait intéressant que tu t’intéresses aux vertus de cet arbuste qui leur donne cette énergie et bienveillance. » Cet événement me met la puce à l’oreille. Lors d’un week-end je rejoins Libreville pour rencontrer un botaniste. L’évocation de l’iboga le met sur orbite. Je bois chacune de ses paroles sur ses possibilités thérapeutiques étonnantes. Je note chaque détail sur mon calepin.

L’iboga, description botanique et emplois traditionnels

L’iboga est un petit arbuste des sous-bois de forêt très répandu jusqu’au littoral, souvent cultivé à proximité des cases indigènes comme plante magique. Ses feuilles sont simples, opposées. Ses petites fleurs sont jaunes ou blanc rosé avec des pétales contournés en pointe se recourbant sur le calice. Les fruits sont ordinairement par paires. On distingue deux variétés différenciées par la forme des fruits allongés (Tabernanthe iboga) ou globulaires (Tabernanthe mannii). Cet arbuste est répandu surtout au Gabon, en Guinée Équatoriale, au Sud-Cameroun, au Congo-Brazzaville et à Madagascar.

En thérapeutique, les écorces des racines produisent des effets stimulants dans les asthénies physiques et intellectuelles et sont antitoxiques à faible dose dans les convalescences des maladies infectieuses. Mais en grosse quantité la racine d’iboga est un hallucinogène dont l’emploi est réservé aux cérémonies d’initiation à diverses sociétés, le Bwiti chez les hommes, l’Ombuiri chez les femmes. L’absorption des râpures d’écorce de la racine à doses élevées provoque une sorte d’ébriété, d’hébétude, de torpeur puis on voit apparaître les manifestations hallucinatoires. Les cérémonies initiatiques éprouvantes, entrecoupées de périodes de somnolence et d’excitation, durent plusieurs jours.

Les propriétés de l’iboga

L’iboga doit ses propriétés à des alcaloïdes indoliques dont les principaux sont l’ibogaïne et la tabernanthine. Ces alcaloïdes sont des excitants du système nerveux central. Ils sont antagonistes des barbituriques et agissent sur le comportement des animaux en augmentant leur curiosité et leur faculté à résoudre un conflit (Gaignault). En outre, ils possèdent une activité anticholinestérasique et empêchent l’hydrolyse de l’acétylcholine. Un brevet portant sur l’activité antiasthénique des alcaloïdes de l’iboga a été déposé en 1967 (Dausse).

Depuis quelques années on s’intéresse à l’action antidrogue de l’ibogaïne. En donnant des doses élevées de 500 mg à 1 g, on constate chez l’héroïnomane et le cocaïnomane un stade d’excitation puis d’hallucination et un sommeil profond de quelques heures. Au réveil le sujet ne ressent plus le besoin d’héroïne ou de cocaïne. Il y aurait interférence de l’ibogaïne sur les récepteurs de ces drogues. Deux brevets ont été déposés dans ce sens (Lotsof).

Enfin, la stimulation de l’hématopoïèse par un extrait de Tabernanthe mannii et l’analogie de structure de l’ibogaïne avec la catharantine, alcaloïde de la Pervenche de Madagascar, anti-néoplasique, a conduit certains chercheurs à préconiser une étude de l’action de l’ibogaïne dans le traitement du sida, peu répandu en effet dans la population gabonaise adepte de l’iboga (Goutarel).

Un expert gabonais était venu en France pour nous faire connaître les possibilités thérapeutiques de cette Apocynacée, notamment celle de son action antidrogue. Après 15 jours de démonstration, le tradipraticien a été prié de quitter notre pays.

Bibliographie

- Gaignault J.-C., Delourme-Houde J., « Les alcaloïdes de l’iboga (Tabernanthe iboga H. Bn) », Fitoterapia, 1977, 6, 243-265.

- Laboratoires Dausse, « Médicament à base d’extrait d’iboga », Fr M, 6422.

- Lotsof Howard S., « Rapid method for interrupting the narcotic addiction syndrome », US4499096A.

- Lotsof Howard S., « Rapid method for interrupting the cocaine and amphetamine abuse syndrome », US4587243A.

- Goutarel R., « Un espoir dans la lutte contre les toxicomanies », Afrique pharmacie, 1987.

- Goutarel R., « Peut-être un espoir dans le traitement du sida », Afrique pharmacie, 1988.

Vers une start-up !

Qu’attend-on pour créer une entreprise au Gabon destinée à recevoir les drogués et les aider à retrouver la joie de vivre ? Une équipe d’experts médicaux pourrait encadrer cette initiative sur place.

Plus d’un million de Français pourraient être intéressés par cette opportunité ! À moins que nos dirigeants se réveillent pour appliquer cette stratégie dans une clinique parisienne !

Adieu les salles de shoot !

Mais j’allais oublier Big Pharma qui veille au grain… et au gain !

*

* *

Du haut du paradis, le docteur Albert Schweitzer ne serait pas étonné de mon initiative.

« Ah, ce grand Viking, il poursuit sa belle aventure ! »

Des fêtes sont organisées à l’occasion de la 150ème année de naissance d’Albert Schweitzer. Je dois me rendre à Colmar. Par ailleurs un reportage est prévu. Étant le dernier survivant à l’avoir côtoyé, je suis sollicité pour donner mon témoignage sur ce grand personnage qui a reçu le prix Nobel de la Paix.

Qui se souvient du film « Il est minuit Docteur Schweitzer ! » ? C’est en regardant ce film à 10 ans que j’ai décidé de faire médecin et peut-être de le rejoindre. Ce qui fut fait en 1964.

D’une étonnante modernité, la vie et l’œuvre du docteur Schweitzer trouvent un écho dans les clameurs écologiques qui s’élèvent aujourd’hui et trouvent une résonance particulière en ces temps de bouleversements des consciences.

À la fin de sa vie, le vieil homme se sait au bout du chemin et sa principale préoccupation est la pérennité de l’œuvre qu’il a entreprise. Il s’interroge aussi sur l’au-delà. Bien qu’il soit croyant et serein, certaines questions le préoccupent. Il imagine par exemple sa rencontre avec Dieu.

Tandis que j’écoute religieusement ses longs monologues où ne perce aucune angoisse, je pense à tous ceux pour qui le voyage de la mort reste une terrifiante énigme. Je fais partie de ceux-ci.

A – Dieu !

Abonnez-vous à mes Newsletters, partagez et faites-les connaitre aux maximums !