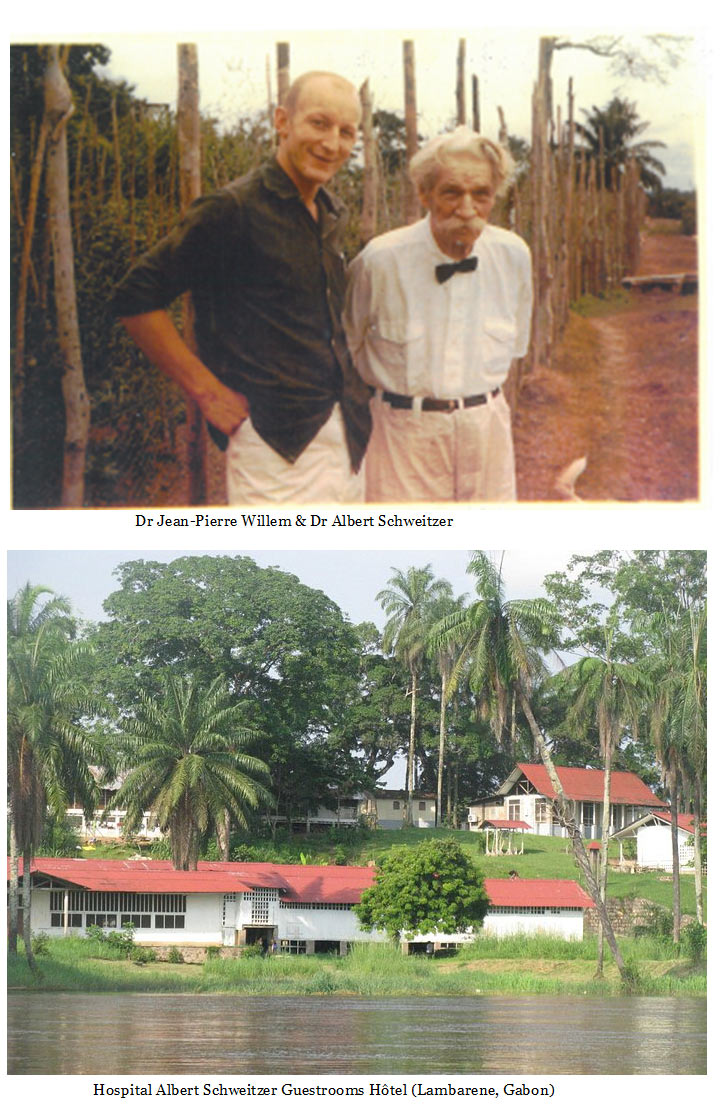

Cet article fait suite à l‘article N°3 sur le Dr Albert Schweitzer.

En forêt équatoriale, le printemps c’est la saison des pluies. C’est presque tous les jours le même spectacle : les matinées et les après-midi sont beaux et chauds, sur fond de ciel bleu, et vers 17 heures les nuages arrivent, se boursouflent, prennent des teintes gris-noir. L’air s’agite, les palmiers frissonnent comme s’ils avaient peur. L’Ogooué se couvre de rides, puis de vagues de plus en plus grosses, et une écume blanche se forme. C’est à ce moment-là que le ciel ouvre ses vannes. Des éclairs flagellent la terre, tronçonnent les arbres, enflamment les paillotes. En quelques minutes, les pistes sont transformées en torrents. Puis la tempête s’apaise. La terre qui meurt de soif avale goulûment jusqu’à la dernière goutte. Le lendemain matin, le soleil resplendit de nouveau… et ça recommence.

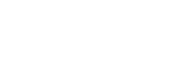

Si l’hôpital a toujours des problèmes de surpopulation, de ravitaillement, de matériel, celui du personnel soignant semble à présent réglé. Les demandes de médecins et d’infirmières affluent du monde entier.

Il est vrai que ce sont, à présent, six cents personnes qui vivent dans ce village et que les malades de l’extérieur sont toujours de plus en plus nombreux, attirés par le nom du Grand Docteur qui, pourtant, n’exerce plus d’activité médicale. Les douleurs articulaires de Schweitzer l’empêchent aussi de jouer de l’orgue en virtuose et sa vue baisse de plus en plus. Cependant, ses journées semblent toujours trop courtes. Que fait-il donc ? Il s’occupe des « affaires du monde !» Il surveille ces messieurs, toujours prêts à faire joujou avec le destin de l’humanité. Schweitzer s’est-il persuadé lui-même qu’il est investi d’une mission ? Sans doute. S’il n’accomplit pas cette tâche, qui le fera ? Qui, en 1964 dispose d’un tel poids moral, d’une telle célébrité universelle ? Qui incarne mieux que lui la raison et le respect de la vie ? S’il n’est pas une voix officielle, il est la « voix la plus autorisée ». Personne ne trouve incongrues ses interventions. Il sait parfaitement jusqu’où il peut aller, soutenu par l’opinion publique. Il en use, et par fois même se retient pour ne pas en abuser. Les critiques nombreuses, les calomnies n’entament ni sa notoriété ni sa détermination. Il a mérité le prix Nobel de la paix pour ses prises de positions contre les essais nucléaires et son action pour le désarmement. Les hommes veulent la guerre ; il sera jusqu’au bout le gardien de la paix !

Et puis, il n’a jamais porté dans son cœur tous ces conférenciers à lorgnons, ces diplomates à col dur, frileusement retranchés sous les ors et les lambris des palais gouvernementaux. Qu’ils viennent donc vivre en brousse, qu’ils montent sur une pirogue, qu’ils croisent un hippo furieux, qu’ils visitent une plantation de manioc après le passage d’un troupeau d’éléphants, et leur opinion changera.

La radio annonce que la santé du docteur donne des inquiétudes. Albert, furieux, fait immédiatement câbler qu’il se porte comme un charme.

C’était aussi sa faute si sa santé inspirait quelques inquiétudes, car il refusait souvent de répondre favorablement aux demandes d’interviews, prétextant qu’il était fatigué. Si la demande se faisait insistante, Schweitzer prétendait alors qu’il était alité ; si elle persistait, il se disait mourant…

Qui a osé dire que ce nonagénaire était en mauvaise santé ? Il est étonnant de vigueur, d’intelligence, d’humour. Dans toutes les réunions, les réceptions, les conférences, on boit ses paroles. Il est l’homme d’une époque, d’une société d’après-guerre qui se cherche et se donne bonne conscience en « béatifiant » la personne incontournable, la star qu’il faut avoir vue, reçue, honorée.

Le vieil homme se sait au bout du chemin et sa principale préoccupation est la pérennité de l’œuvre qu’il a entreprise. Il s’interroge aussi sur l’au-delà. Bien qu’il soit croyant et serein, certaines questions le préoccupent. Il imagine par exemple sa rencontre avec Dieu. Tandis que j’écoute religieusement ces longs monologues où ne perce aucune angoisse, je pense à tous ceux pour qui le voyage de la mort reste une terrifiante énigme. Je fais partie de ceux-là. D’autres fois, il me parle de Gandhi ou d’Einstein. Il ne comprend pas que la presse des intellectuels puisse rendre responsable son grand ami de la bombe atomique lancée sur Hiroshima.

– « Ecoute mon très cher ami ! As-tu entendu parler de mes exhortations à renoncer aux expériences nucléaires ? C’est l’un des sujets les plus angoissants que le monde ait connu depuis sa création. Les plus grands biologistes, les savants, les philosophes, lancent en vain des avertissements sur le danger qui menace les générations futures. Ces essais menacent l’humanité tout entière. Je suis consterné par les propos que l’on tient sur mon ami Einstein. Il ne s’est jamais remis des commentaires qui ont été faits sur son œuvre. L’arme nucléaire risque d’anéantir la planète. Albert Einstein a essayé d’alerter le monde, mais le monde ne l’a pas écouté et il nous a quitté sans réaliser toute sa mission de paix.

Jamais je ne l’ai vu aussi ému. C’est un cri désespéré, un ultime avertissement, celui d’un homme dévoué corps et âme au respect de la vie.

J’apprécie particulièrement nos moments de détente. Quand il se met à son vieux piano légèrement désaccordé et joue des morceaux de musique classique, surtout du Bach. Il n’a rien d’un virtuose, mais il est tellement enthousiaste quand il caresse les touches ! Il nous arrive – médecins et infirmières – de terminer la soirée en fredonnant en chœur de vieilles rengaines ou tout simplement d’écouter les dernières paroles si précieuses de ce grand homme, qui nous a annoncé qu’il lui restait six mois à vivre, telle une bougie qui s’éteint.

Cet homme aux multiples talents aurait pu faire une brillante carrière de musicien, de professeur, de philosophe. Qu’a-t-il fait ? Il a passé sa vie à tendre la main, à réclamer de l’argent. Pour qui ? pour lui ? Non. Pour investir dans son hôpital, pour guérir de plus en plus de malades. Où cela ? Non pas dans une grande ville d’Europe ou des États-Unis, avec toutes les commodités, mais au plus profond de la forêt africaine. Avait-il besoin d’y rester jusqu’à 90 ans ? Certainement pas. Mais cet homme s’est donné à l’Afrique, plus particulièrement au Gabon où le climat absorbe toutes nos énergies, il a voulu mourir là-bas ; il sera enterré non pas au Panthéon, mais sous une modeste croix. Est-ce cela la « folie des grandeurs » ?

Le « syndrome du glissement »

Albert Schweitzer est fatigué, épuisé, consumé par la besogne intellectuelle et physique. Il a usé son esprit et son corps en étant musicien, écrivain, philosophe, médecin, théologien, jardinier, architecte. Il a emmené Bach, Wagner, Goethe, Leibnitz, Einstein, au fond de sa forêt. Il s’est égosillé en lançant ses appels à la paix, au respect de la vie et à la raison. Il a marché avec son bâton de pèlerin, pendant soixante ans, sous les ovations et les injures sans faiblir, sans vieillir. Et le voilà, au seuil de ses 90 ans, ce grand arbre de Lambaréné, avec son écorce blanche et son aubier rongé par la vie.

Alors que je vais commencer ma vie professionnelle, Schweitzer lui, prépare sa sortie qu’il estime imminente. Six mois tout au plus, me confie-t-il. Quand un homme sent qu’il a rempli sa tâche, il se laisse partir. On appelle cette fin de vie programmée le « signe du glissement ».

Un soir de fatigue, il me pose la question tant redoutée : « Après ma disparition, dans quelques mois, resteras-tu fidèle au poste ? »

Je ne sais quoi répondre, il me prend au dépourvu. Je dois rentrer en France effectuer mon stage d’internat, remplir mes obligations militaires et passer ma thèse. À regret, je lui avoue que je vais devoir quitter Lambaréné dans peu de temps. Je lui confie que ce lieu m’a apporté un sentiment intense de bonheur ainsi qu’une conscience accrue des réalités de notre monde. Je réalise que je viens de vivre une expérience unique. En France, je vais accoucher des femmes dans la solitude, sur la faïence froide des salles de travail dans des maternités parfaitement aseptisées ; il m’arrivera de voir mourir des enfants sans soutien moral, loin de leur mère, de leur chambre douillette, des vieillards rongés par un immense sentiment de solitude, en dehors des heures de visite réglementaires. Je sais qu’ici les choses étaient différentes. On a pu observer que les malades entourés de leur famille guérissaient deux fois plus vite.

Le vieil homme lutte pour rester debout, immobile, droit et dur comme le chêne rouvre de sa vallée de Munster dont l’écorce est restée blanche très longtemps, puis s’est mise à grisonner et à se crevasser quand atteint le bout de son siècle.

Albert Schweitzer, dont les apparitions sont de plus en plus espacées et brèves, murmure comme un leitmotiv : « Je suis une vie qui veut vivre, parmi la vie qui veut vivre. »

Je compte les jours, les heures qui me rapprochent de mon départ. Comment vais-je réagir à la violente confrontation du monde pressé que je m’apprête à retrouver ? Comment quitter un tel homme ?

L’à-Dieu

Je quitte Lambaréné en novembre 1964. Le jour de mon départ, Albert Schweitzer soutenu par le Dr Willy Munz son successeur m’accompagne jusqu’à l’embarcadère. Sur le sable, au pied du ponton, il me livre ses dernières paroles, les grands moments que nous avons partagés. Désormais je me dois de faire connaitre aux jeunes la vie prodigieuse de cet aventurier de la pensée moderne.

« Reviendras-tu ? Moi j’aurai rejoint le ciel… J’espère ! »

Comment pourrais-je revenir dès lors que le maître des lieux sera absent ? Quand il aura quitté ce monde, j’ai bien peur que Lambaréné ne s’éteigne comme une bougie sans mèche. Il m’est difficile de canaliser le flot de mes émotions. Ma gorge se serre, des larmes embuent mes yeux, un sanglot m’envahit quand la pirogue prend son élan sur l’Ogooué.

Le 28 août 1965, il dîne sans un mot, à la salle à manger, et tout le personnel, les invités, respectent ce silence comme une méditation. Après le repas, avant de se retirer, il prononce quelques mots qui ressemblent à un adieu.

Le lendemain, il demande à faire un tour du village et, très pâle, dans la Jeep, immobile, muet, il regarde les gens, les animaux, l’ouvrage de sa vie. Puis il disparaît dans sa chambre, se couche et attend cette mort qu’il fréquente depuis si longtemps, cette mort qu’il ne redoute pas ! Il en a même parfois plaisanté lorsqu’il se croyait encore éloigné d’elle.

Pour l’heure, les hommes, les femmes, les enfants, vieillards, lépreux, sommeilleux, malades mentaux… tournent de plus en plus près de la petite chambre. Sur la terrasse, sous les manguiers, plus de bruit, plus d’appels, plus de cris dans la nuit ; seulement les stridulations des grillons et le cri d’angoisse du daman. Sous la fenêtre, un chant léger de femme monte comme un sanglot, une mélopée poignante en galoa, remerciant le Grand Docteur d’être venu les secourir, dans la forêt.

Il sort une dernière fois. Il marche à petits pas glissés, évite tout ce qui exige un effort physique, s’économise au maximum, comme s’il laissait couler, goutte à goutte, son reste de vie.

Il se couche le jeudi 2 septembre pour ne plus se relever. Dort-il ? Est-il déjà plongé dans le coma ? La cloche de 17h30 qui annonce la fin du travail lui fait entrouvrir les yeux. Il regarde au-dessus de lui, étonné d’être encore là. Toute l’équipe médicale va se relayer à son chevet pendant encore quarante-huit heures.

Soudain… la forêt équatoriale se tait. Plus un feulement de prédateur, plus un hurlement de singe, plus un appel de touraco. Rien. Le silence, insupportable.

Dans les clairières, les villageois fang, akélés, galoas, eshira, lèvent la tête : le moment redouté est arrivé. On l’attendait sans y croire ; certains hommes sont immortels. Dans les hallucinations de l’iboga, il apparaîtra désormais pour faire ses recommandations, donner ses ordres, prendre la main, rabrouer, avec de l’amour plein ses moustaches. Car il est allé rejoindre Bwiti. Il est avec les ancêtres. Le Grand Docteur est entré dans la légende.

Il a manifesté le désir d’avoir des obsèques discrètes et rapides pour éviter la publicité. Il a fait fabriquer lui-même le cercueil dans lequel il repose. Il est dans sa chemise blanche avec son nœud papillon noir, son vieux chapeau posé sur ses pieds.

La cloche de l’hôpital sonne le glas et annonce au monde entier la mort du Grand Docteur. À 15 heures, on le conduit au petit cimetière à côté de son épouse Hélène, et de sa fidèle collaboratrice Emma Haussknecht.

C’est la fin d’une vie, l’entrée triomphale d’un simple mortel dans le royaume dont il a si souvent parlé.

D’une étonnante modernité, la vie et l’œuvre du docteur Schweitzer trouvent un écho dans les clameurs écologiques qui s’élèvent aujourd’hui et trouvent une résonance particulière en ces temps de bouleversements des consciences.

Le premier humanitaire

Schweitzer a souvent été considéré comme un monolithe. Ceux qui l’ont approché, savent que l’homme est plus singulier qu’il n’y paraît, ses idées tout autant. Il faut différencier le médecin, le musicien, le théologien et le philosophe. Cet homme complexe et simple à la fois ne ressemblait en rien à celui décrit par ses adulateurs. L’Histoire l’a placé dans le cercle très restreint des « grands de ce monde ». Cette gloire exceptionnelle fut le fruit d’une stratégie bien orchestrée. Pour percer dans ce monde, il faut plusieurs « ingrédients » : un personnage, un décor, un projet unique, des fans, des lobbies et des médias. Tous ces paramètres étaient réunis. Grâce à l’argent des Américains, au soutien de l’Eglise unitarienne d’Amérique, aux femmes de Lambaréné, aux médias, le docteur Albert Schweitzer est devenu le « premier humanitaire » connu. Sa renommée est universelle. Médecin ordinaire, nourri de philosophie, de théologie, de musique, il est probable qu’au début de sa vie, il n’aurait pu imaginer qu’une pareille destinée l’attendait. La solitude de la forêt vierge lui convenait mieux que la vie mondaine.

Lorsqu’en 1954, âgé alors de soixante-dix-huit ans, il rejoignit Oslo pour recevoir son prix Nobel, il se décrivit lui-même, sans fausse modestie, comme un « pauvre petit médecin des Noirs ». Sa renommée a fait de lui un « grand docteur humaniste ». Il est entré de son vivant dans la légende.

C’est le 10 septembre 1965, alors que je rejoins le peloton d’élèves officiers de Libourne, je reçois un petit mot de Mathilde, accompagné d’une dernière photo, m’annonçant que le « maître de Lambaréné », après une courte agonie, vient de rendre l’âme.

Des images me reviennent. Il est difficile de prendre du recul avec un tel personnage fascinant. Le siècle en a compté si peu ! Ce pasteur et médecin, hors normes n’a jamais laissé personne indifférent. Mon esprit voyage maintes fois vers Lambaréné, le village où « minuit ne sonne pas ». Albert Schweitzer reste un modèle de notre époque, l’un des rares avec mère Teresa à avoir aidé à ce point son prochain. L’humanité a besoin de belles âmes comme la sienne pour ne pas désespérer d’elle-même.

La rencontre avec une telle personnalité induit nécessairement un changement de vie, façonné par des enseignements de vie distillés à longueur de journées. Je réalise à quel point la valeur de l’engagement ne se mesure pas à la longueur des discours, mais bien plutôt à l’aspect concret d’un combat, aux vies sauvées, aux douleurs apaisées. Le pragmatisme a raison des idéologies et des grandes théories. De cette période où j’étudiais le latin, me revient à l’esprit une formule latine : Res, non verba, « des actes, non des mots ». Cet aphorisme confirmé par Malraux : « Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais vécues », détermine à jamais le sens de ma vie. Comment alimenter ce feu sacré qui pousse à aller vers les autres ? Comment répondre à un tel appel, si ce n’est en privilégiant l’émotion ? Elle est une étincelle qui éclaire le chemin de la vie.

D’une étonnante modernité, la vie et l’œuvre du docteur Schweitzer trouvent un écho dans les clameurs écologiques qui s’élèvent aujourd’hui et trouvent une résonance particulière en ces temps de bouleversements des consciences.

Albert Schweitzer n’était pas un saint. Il n’a pas été béatifié, mais il a bien mérité le paradis, lieu où les âmes des justes et des bienfaiteurs jouissent, en compagnie des anges, de la béatitude éternelle.

Le Seigneur Dieu prit donc l’homme et le mit dans le paradis de délice, afin qu’il le cultivât et le gardât. La Bible, genèse II 15.

J’ai l’impression que là-haut, Albert Schweitzer a pris connaissance de mes Newsletters. Appréhendant son état d’âme, je décode ses commentaires.

– Tu vois, mon cher ami, toi qui doutais du ciel, il existe ! Je suis heureux et sans angoisse. Aucun ange ne m’a apporté d’Iboga. Quand ton tour arrivera, tu pourras oublier ton chemin de croix ourdi par les faiseurs de fric, tels les trusts pharmaceutiques que tu appelais « Big Pharma », les ennemis de la Nature. De même tes confrères et surtout les professeurs ont oublié qu’ils exercent un sacerdoce ! On ne fait pas de fric sur le dos de patients cobayes.

Continues à promouvoir tes plantes et tes huiles essentielles que tu as fait connaitre à Lambaréné et qui a sauvé mult patients incurables. Le jour viendra où Jésus terrassera Lucifer. Tes accusateurs cupides feront un long passage au purgatoire ! En attendant, reste solide comme le sequoia qui atteint 2000 ans et souple comme le roseau qui plie et ne rompt pas.

*

* *

Je viens d’apprendre la disparition du Dr Walter Munz à l’âge de 88 ans. C’était mon ami, chaque jour je le rencontrais aux côté de son père. C’est Walter qui assura la transition médicale au décès d’Albert Schweitzer. Ils se sont retrouvés au paradis éternel. Que de souvenirs pourront-ils échanger !

Dominus vobiscum. Le seigneur soit avec vous.